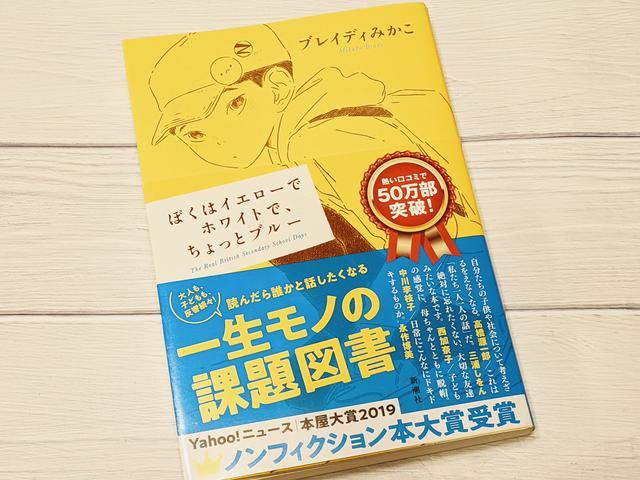

めっちゃ遅ればせながらなんですが、ブレイディみかこさんの『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』を読みました。

評判通り、いやそれ以上のすばらしさ!

怒涛のノンフィクションです。

Yahoo!ニュースの本屋大賞2019『ノンフィクション本大賞受賞』も、うなずける内容。

2019年に出版され、私が先日購入した本をみると26刷になっていたので、すでに多くの方に読まれていますが、『まだの方がいたら是非!』な本です♡

特に、ティーンの親世代 & ティーンご本人は、まだだったら、ぜひぜひ読んでみてください!

この本を手に取ったきっかけ

今、鴻上尚史さんの『親の期待に応えなくていい』という本を読んでいるのですが、そこでオススメされていたんですよね。

『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』は、しばらく紀伊国屋でも平積みされていたので目にはしていたんですが、本のカバーのイラストがキャップをかぶった男の子だったので、『青春小説かな?』と思ってスルーしていたんです。

しかし、実はローティーンの子の学校での生活を中心に展開するノンフィクション。

うちの子と同じ年代です。

これは是非、読まなくちゃ!

著者のブレイディみかこさんは、福岡出身で在英20年以上でブライトン在住です。

ご自身によると貧困家庭出身。

英国で保育士の資格を取得し、失業者や、低所得者が無料で子供を預けられる託児所で働かれてきました。

そんな彼女とアイルランド人の配偶者との間にできた息子さんは、日本でいうと中1くらいの年齢。

そんな彼の学校生活を中心に怒涛の、ときには涙する内容のエッセイが展開していきます♡

本のタイトルの『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』というのは、日本人(=イエロー)とアイルランド人(=ホワイト)の間に生まれた息子さんがノートの端っこに小さく書いていた文。

こんなの、みつけた日には、『何があったんだろう!?』とドキドキしちゃいますよね。

このエッセイは、そんなぼくと、ブレイディみかこさん&配偶者が、考え悩み相談しながら、日々の生活を乗り越えていくエキサイティングなエッセイです!

元底辺中学は毎日事件の連続!

『ぼく』自身は優等生なのですが、ぼくが通う中学校は、元々『底辺』の公立学校でこ数年でランキングが上昇して、だいぶマシになってきている学校です。

(←公立も含めて英国では英国教育水準局が詳細に学校の情報を調査&公開し、それを基にして作成した学校ランキングが大手メディアのサイトで公表されている。)

とはいえ、まだまだ荒れ気味。

通っている階層も白人ワーキングクラスが中心で、アッパーミドルな感じはありません。

ブレイディさんのところも、ブレイディさんは保育士さんで配偶者さんはダンプの運転手なので、バリバリ、エッセンシャルワーカーなワーキングクラス。

ブレィディさん自身のキャラも大いにあると思いますが、昔の西原理恵子さん的たくましさ全開です。

学校にはとんでもない人種差別発言を頻発する美少年(←この子も両親はハンガリー移民)や、ジェンダーに悩むガタイのいいサッカー少年、里親のところで暮らビヨンセの妹ソランジュ似の美少女など、キャラクターの濃い少年少女がたくさん登場します。

子供同士の会話で、夏休みどうだったか聞くと『ずっとお腹が空いてた』と答える子がいたり、学校のクリスマスコンサートでは

『母ちゃん、泥酔でがなってる

姉ちゃん、リベンジポルノを流出されて』

なんてヘビーなラップが喝采をあびたり。

さらに、ときに貧富の差でギスギスしたり、アイデンティティに悩んだりしながら、日々は過ぎていきます。

『自分で誰かの靴をはいてみる』共感とはなにか?

いろいろ印象的なエピソード満載な本なのですが、わたしにとって印象的なエピソードの一つがこれ!

『シティズンシップ・エデュケーション』(日本語でいうと『公民教育』的なかんじ?)という授業があるそう。

その期末試験の問題で『エンパシーとは何か』というのが出題され、『ぼく』は『自分で誰かの靴を履いてみること』と書いたらしいんです。

エンパシーは辞書をみると『共感』等と訳されています。

この問題、中1くらいの年齢に対しては深くないですか?

そして、ぼくが答えた『自分で誰かの靴を履いてみること』というのは、英語のことわざというか定型文で『Put yourself in somebody’s shoes.』というのがあり、意味は誰かの立場になるということ。

『エンパシー』は『自分で誰かの靴を履いてみること』。

すごく的確ですよね。

こういう答えをする息子さんもすごいんですが、この本全体をとおして描かれているのが、社会に現に存在する多様性とその多様性の中でどうやって暮らしていくかということ。

多様性がある中で、つつがなく周りと良い関係を築きながら生活していくには、『誰かの立場になって』物事を考えるということが必要でしょう。

それはすなわち、意見や立場の違う人がいるという事実を受け入れ、そうした相手を理解しようとする知的作業だと思います。

他者は遠く(家族であってもときに『遠い』と感じます(--;))、同情等の感情だけではどうにも理解できない部分があり、感情だけではたどり着けない部分であるように思います。

よく多様性はすばらいということがいわれます。

確かに多様性は素晴らしいし、『みんな違ってみんないい』のは事実でしょう。

でも、本当にそれだけでしょうか?

『わたしは数学が得意』『わたしは短距離走が得意』といいたようなヨコの多様性だけじゃなく、タテ(経済格差など)も多様性といえば多様性です。

こうした多様性については、『貧乏な人もお金持ちな人もいろいろいて、いいじゃない』というではすまない社会構造の問題があると思います。

そして人一人の中には、ヨコの多様性要素もタテの多様性の要素も存在しており、それぞれ切り離せず互いに影響しあっています。

本書でも

多様性ってやつは、喧嘩や衝突が絶えないし、そりゃないほうが楽よ。

楽じゃないものが、どうしていいの?

というようなやりとりがあります。

イギリスだから、階級社会が残っているから、こんなにシビアというだけではなく、私のまわりを見まわしても、このイギリスの状況と同様の格差や貧困問題というのが、日本にもあります。

多様性は確かに抽象的には晴らしいけれど、貧富の差が広がり、階層の分断が進みつつあるといわれる現状はどうなんだろう、個人の多様性を良いように活かせる制度が整っていない状態での多様性って、ただの放置では?、などと考えさせられます。

おわりに

面白いだけではなく、かなり考えさせられる内容も含んでいる『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』。

半歩先の日本の光景のような感じもします。

まだ、読んでいない方、特に、小・中・高校生のお子さんをお持ちの方には、是非、読んでもらいたい本です。

娘が中1で、同年代の子が主人公なので『娘も読んでくれたらな~』と思って買った本なのですが、すぐじゃなくてもいいから、娘にも読んで欲しいな。

リビングの小さな本棚に、さりげなく置いておこうと思ってます。

この本、もっと早く読めばよかったですわ(^^)

では、今日はこのあたりで!

勢いあまって同じ著者のこの本も買っちゃいました!今、読んでます♡