♪2020年8月18日の記事をリライトしました♪

わたしは今40代ですが、40代になってから専門学校の通信教育課程を受けて受験資格を獲得し、精神保健福祉士という福祉系の国家資格をとりました。

今は、精神保健福祉士との共通科目が多い社会福祉士というやっぱり福祉系の国家資格の受験資格を得るべく、専門学校の通信教育課程を受けています。

安くないお金(各資格20~25万円)を投じて受験資格を得るために講座を受講し、レポートなどで時間を費やしたわけですが、そんな中でときたま心に浮かんでいた

『おばちゃんになってから資格取得を目指して受ける通信教育は、将来に対する備えとなるか?』

『それとも、時間とカネの無駄使いか?』

というテーマについて、改めて考えてみました!

私なりの結論は

『未来のことはわからない。

資格を取得しても活かせるか、活かせず終わるのかもわからない。

でも、今の生活に大きな負担がなければ、気になる資格は取れるときに取った方がいいのではないか』

というものです。

みなさんは、年をとってからのお勉強や資格取得等については、どう思われますか?

精神保健福祉士の通信教育とは?

最初に私が受けた精神保健福祉士の通信講座の概要をざっとご紹介します。

精神保健福祉士は受験資格があります。

わたしの場合、受験資格を得るためには、約1年半のコースを専門学校等でとる必要がありました。

ちなみに『精神保健福祉士』とは、精神障害者に対する相談援助などの業務に携わる人の国家資格で、医師のような業務独占の資格ではなく、管理栄養士のような名称独占資格です。

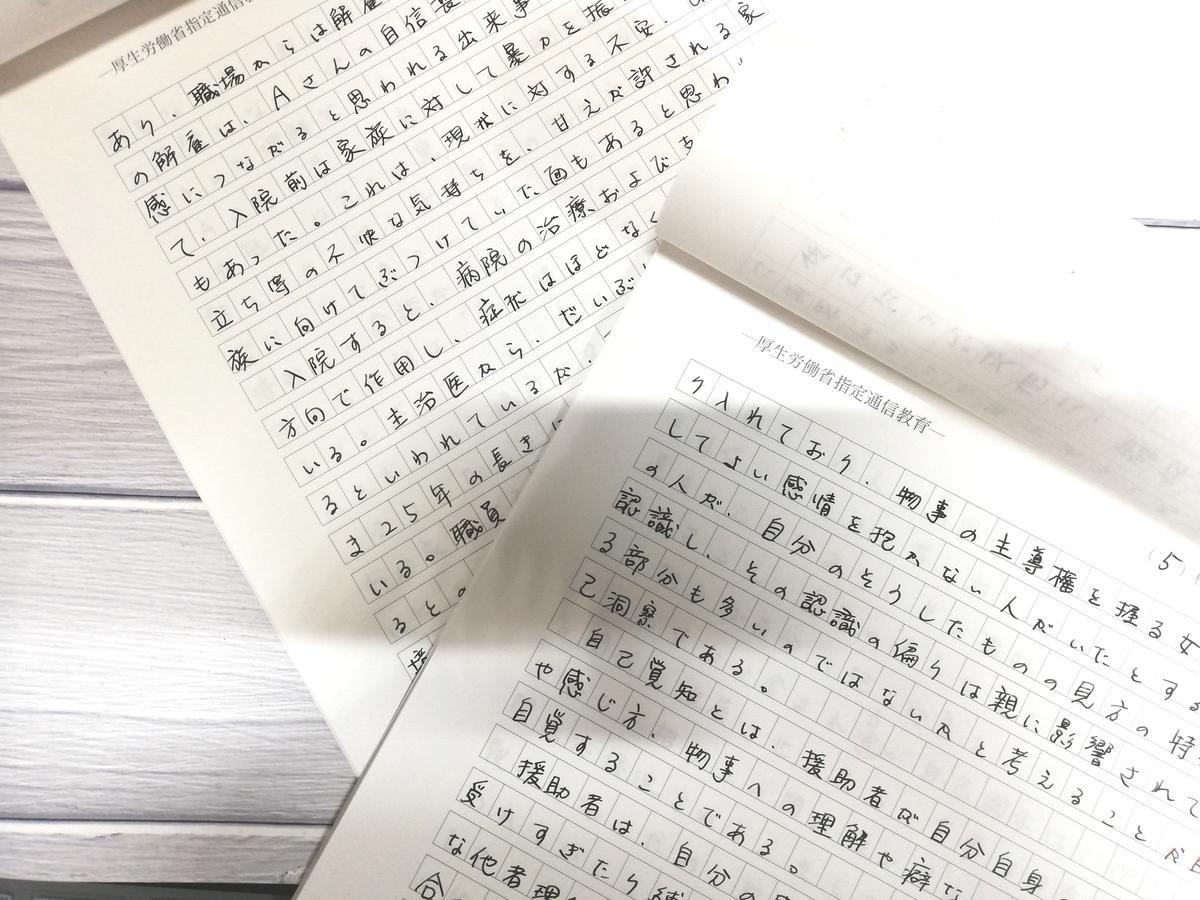

4学期制(1学期は4か月くらい)で4回レポートを提出して、スクーリングなども1週間ほどして、晴れて1年半ほどかけて卒業。

10月に卒業して、その年の冬に実施された試験に合格しました。

費用は全部で25万円程度かかりました(実習なしの費用)。

実習を受ける場合はプラス15万円程度かかります。

けっこうな金額です(^^;)

♪私の学校、レポートは手書きルール♪

↑ ワードで打ってそのまま提出OKな学校ももちろんあり。

なぜこの年で、精神保健福祉士の通信教育に手を出したか

もともと公認心理師と臨床心理士の資格は持っていたのですが、今の職場ではその資格は必須ではなく、関連知識が『もしかしたら、ちょっといるかな~』程度な感じです。

精神保健福祉士の資格も、職場で持っている人はちらほらいるのですが、仕事をするにあたって必須ということはありません。

しかし!

うちの職場を定年退職した人たちをみていると、社会福祉士の資格や精神保健福祉士の資格を在職中に取得して、定年後に病院や福祉施設などでアルバイト(?)をしている人はけっこういるんですよね。

人生100年といわれる昨今、できるだけ長く働かないと、私の場合、食べていけません。

精神保健福祉士の資格を取って、『就労可能性がちょびっとでも広がれば、うれしいかな~』と思ったんですよね。

また、これが一番の理由かもしれませんが、子供が生まれた後、安定した職を辞めて、一度、家庭に入っていた時期がありました。

専業主婦です。

しかしその後、子連れで元夫と別居して実家に戻り、仕事を探さなければならない状況に。

このときの仕事探しが、めっちゃしんどかったんですよ~。

資格がすべてではありませんが、やはりある程度使える資格があると、応募できるところが増えるので、条件がいいところにも当たりやすいんじゃないかな、と強く思ったものでした。

わたしは

★学歴★資格★経験

の3拍子が関連分野でそろっていないと、資格はお金(就労)に結び付きにくいと思っています。

そのため、できるだけ今までの経験等が活かせそうな資格として、精神保健福祉士や社会福祉士に目星をつけたのでした。

★学歴★資格★経験が揃そろっていると事に結びつきやすいと思う

♪自分にあったルートを見つける一助に♪

40代で資格をとるメリット・デメリット~私の場合

こんな私が精神保健福祉士の資格をとるに際しての、メリット&デメリットです。

まず、受験資格を得るために専門学校の通信講座を受ける必要があったことを前提に

デメリットは

①お金がかかる

②時間をとられる

③資格をとっても使わない可能性もある

メリットは

①勉強することで知識が増える

②安心感が増す

③今の仕事を引退した後、資格をつかって仕事が見つかるかも

というところでしょうか。

デメリットとメリットを比べてみると

両者を比べてみると、デメリットの方が具体的で切実です。

しかしデメリット①のお金については、現在、正社員として働いているので、まあ『お金かかるな』という程度で、生活に影響するほどの大きな負担ではありませんでした。

②の時間についても、子供が寝て家事が終わった後、夜中にちょこちょこしたり、通勤電車内でなんとかなりました。

デメリットの中で一番気になるのが③。

使わなければ、単なる自己満足

(脳は若返るかもしれないけど・・・)

シングルで子育てしている私に、自己満足で終わらせる余裕はありません。

今すぐ必要な資格ではないことを考えると、やはりこの点が一番、気になります。

このデメリットを軽減する効果的な方法は思いつかないんですが、

いまの仕事をしながら、定年退職後は『ここで、こんなのをしたい』というのを発掘できるよう、就労可能性のある業界の情報を集めることとします🤗

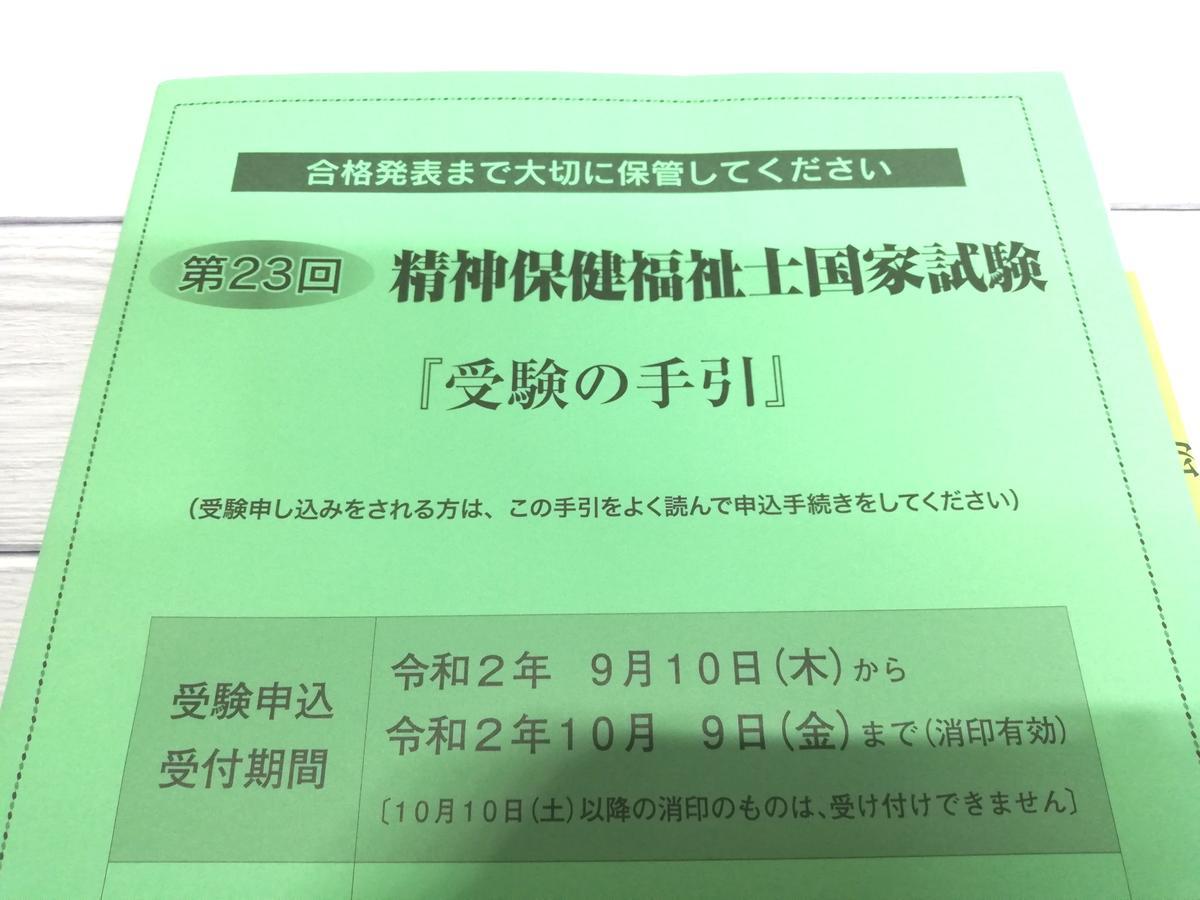

♪受験の手引き♪

おわりに

国家資格は受験資格として、いろいろ条件がある場合が多く、私の場合は1年半ほど専門学校での教育課程を経なければ受験資格が得られませんでした。

でも最近、ママ友が合格した宅建。

これ、超メジャーな国家資格ですが、受験資格がいらないんですよね。

宅建は、わたしは畑違いなので一生受けることはない資格ですが、向いている人にはとてもいい資格と感じました。

合格率が低い試験(15~18%)ではありますが、それだけに価値もあり、就職資格としての汎用性が高いです。

さらに受験資格の制限もなく、誰でも受けられるのなら、かなりいいように感じます。

不動産業界はすそ野が広いので、いきなり正社員でなくても、子育てと両立しながら働きつつ、経験を積んでステップアップすることもできそう♪

ママ友も、そのラインを目指しているとのことです。

限りあるお金と時間と気力。

資格をとる or とらない

とるのならどの資格をとるか

何の勉強をするか

しっかり考えて充実した人生を歩きたいです♪

♪自分にあった資格を探す一助に♪

♪このブログは、『はてなブログ』で運営しています♪

♬ぜひ、読者登録お待ちしてます♬

記事を更新した際には、ツイッターでお知らせします♪

♬お気軽にフォローしてください♬